par Laëtitia Rudelle | Mai 12, 2025 | Tous les articles, Performance managériale

Travailler à distance n’est plus une exception : c’est devenu une nouvelle norme pour de nombreuses équipes. Si les outils digitaux ont permis d’assurer la continuité de l’activité, ils ne garantissent pas pour autant la qualité du lien humain.

Isolement, malentendus, perte de dynamique… le management à distance bouscule les repères. Et pour les managers, il ne s’agit plus seulement de piloter une équipe : il faut maintenir l’engagement dans un cadre dématérialisé.

Mais derrière ces défis se cache une opportunité. Car ce qui fait la force d’une équipe, même à distance, ce sont les liens qui l’unissent. C’est la qualité des interactions humaines qui soutient la coopération, la confiance et la performance.

Et bonne nouvelle : cette qualité relationnelle n’est ni innée ni réservée au présentiel. Elle se cultive, elle se travaille, et elle repose sur des leviers concrets. En voici cinq, directement mobilisables pour maintenir un collectif engagé, même à travers un écran.

Clarifier le cadre relationnel dès le départ

À distance, le flou est l’ennemi de la confiance.

Quand les temps de présence varient, que les canaux se multiplient (mails, messageries, visios), et que chacun gère son organisation différemment, les risques de malentendus explosent.

C’est pourquoi le premier levier du management à distance, c’est la clarté : clarifier les règles du jeu relationnel. Quels sont les temps synchrones et asynchrones ? Sur quels canaux communique-t-on ? Quelles sont les attentes explicites en termes de réactivité, de présence ou de reporting ? Quels sont les rituels d’équipe hebdomadaires ?

Les neurosciences nous rappellent que notre cerveau a besoin de repères stables pour fonctionner efficacement. En situation d’incertitude, il active les circuits du stress et de la vigilance, ce qui limite notre capacité d’analyse, de coopération et de prise de recul.

Un cadre explicite réduit cette incertitude. Il crée un sentiment de sécurité cognitive – indispensable à l’engagement.

Rendre visible ce qui ne l’est plus

À distance, beaucoup de signaux faibles disparaissent : les regards, les soupirs, les hésitations, les apartés informels à la machine à café. Or, ce sont souvent ces éléments qui permettent de sentir l’ambiance d’une équipe, de détecter une tension ou de capter une inquiétude.

Le risque ? Que des émotions s’enkystent. Que des non-dits s’installent. Que l’on interprète à tort une absence de réponse ou un ton un peu sec. Et comme notre cerveau déteste les zones floues, il comble le vide… souvent par des interprétations négatives.

Pour y remédier, il faut apprendre à rendre visible ce qui ne l’est plus.

Cela peut passer par :

- une météo émotionnelle en début de réunion (“comment j’arrive aujourd’hui”)

- des temps d’écoute individuelle réguliers

- la verbalisation explicite des ressentis ou besoins relationnels

- l’autorisation de dire les choses, même les plus simples (“je me sens un peu en retrait en ce moment”)

Un manager qui prend le temps de mettre des mots sur ce qui est habituellement implicite renforce la confiance, la cohésion et l’authenticité du lien. Ce qui est nommé ne s’accumule pas.

Maîtriser l’art du feedback à distance

À distance, les feedbacks prennent encore plus de poids. Un simple message écrit, sans nuance, peut être mal interprété. Un silence peut être vécu comme une sanction. À l’inverse, un feedback clair et bienveillant peut renforcer la motivation, la clarté et l’envie de progresser.

Donner du feedback à distance, c’est donc apprendre à :

- privilégier l’oral ou la visio dès que le message est un peu sensible

- structurer son retour : faits observés / impact / proposition

- équilibrer le fond et la forme

- toujours valider la réception et l’effet produit

Le cerveau humain est extrêmement sensible aux signaux relationnels, même subtils. Un mot trop fort, une posture désengagée, ou une caméra coupée au mauvais moment, peuvent affecter profondément la qualité de la relation managériale.

Inversement, un feedback bien amené devient un levier puissant d’apprentissage, de cohésion et de performance. C’est une micro-interaction qui peut avoir un effet macro.

Entretenir le sentiment d’appartenance

À distance, le risque de désengagement grandit avec la sensation d’isolement. Or, les équipes performantes sont avant tout des équipes qui se sentent reliées. Le cerveau social a besoin d’un “nous” : d’un collectif dans lequel il se reconnaît, se sent soutenu, et peut coopérer en sécurité.

Pour nourrir ce sentiment d’appartenance, rien ne vaut les rituels collectifs.

Quelques exemples :

- des réunions d’équipe régulières, qui ne soient pas que des checklists

- des moments d’échange informels : cafés visio, petits jeux ou icebreakers

- des temps de célébration : fêter une réussite, accueillir une nouvelle recrue

- la co-construction de rituels propres à l’équipe (mascotte, mantra, rituel d’ouverture…)

Ces micro-événements renforcent l’ancrage identitaire du collectif.

L’appartenance ne se décrète pas : elle se vit. Elle se construit par petites touches, dans l’attention portée aux liens. C’est ce ciment invisible qui transforme un groupe en véritable équipe, même à distance.

Travailler sa présence managériale… même à distance

Un manager présent n’est pas un manager omniprésent. Mais à distance, sa présence doit être visible, incarnée, intentionnelle.

Cela passe par :

- une communication claire et rassurante

- l’art de poser une vraie question… et d’écouter vraiment la réponse

- la capacité à créer des espaces d’échange, même brefs, mais qualitatifs

- montrer qu’on est disponible sans être intrusif

Être présent, c’est aussi s’autoriser à être humain. Ouvrir sa caméra, accueillir les émotions, partager un doute ou une réussite.

C’est faire ressentir à l’autre qu’il compte — même à travers un écran.

Et c’est là que tout se joue : dans cette qualité de présence qui rassure, donne du sens, et soutient l’engagement.

Le management à distance n’est pas une version dégradée du management en présentiel.

C’est un champ d’opportunités relationnelles, à condition de le penser autrement.

En cultivant la qualité des interactions, en rendant les liens visibles, en clarifiant le cadre et en renforçant l’appartenance, les managers peuvent non seulement garder l’engagement de leurs équipes, mais aussi renforcer leur autonomie, leur motivation et leur cohésion.

Car oui, même à distance… la performance reste une affaire de relations.

???? 7 conseils pratiques pour cultiver le lien managérial… même à distance

Dans le quotidien, entre visios et urgences, on peut vite perdre de vue l’essentiel : le lien humain. Voici 7 pratiques concrètes pour faire vivre la relation managériale, même derrière un écran :

1. Créez un canal dédié aux “off”

Un espace informel sur Slack ou Teams (type #machineàcafé) permet aux échanges spontanés de continuer à exister. Vous y verrez passer des GIFs, des photos de chiens, ou des petits coups de blues… bref, de la vie.

2. Activez la caméra

La caméra est extrêmement précieuse. Expliquez à l’équipe l’importance de ces moments où elle sera activée (réunions du lundi, feedbacks sensibles…). Cela aide à réhumaniser les échanges.

3. Commencez vos réunions par une météo émotionnelle

Pas un “ça va ?” lancé en début de réunion. Mais un vrai “Quel mot résume votre état d’esprit aujourd’hui ?” ou “De quoi auriez-vous besoin en ce moment ?”. Ces questions ouvrent un espace d’échange précieux et plus humain.

4. Prenez 10 minutes pour un appel sans objectif

Juste pour échanger, sans ordre du jour. Comme un détour intentionnel pour nourrir le lien. Ces micro-temps relationnels ont souvent plus d’impact qu’une longue réunion.

5. Encouragez les contributions silencieuses

Un tableau partagé ou une boîte à idées asynchrone permet de donner la parole à ceux qui s’expriment peu à l’oral.

6. Rendez visibles les petites victoires

Un projet avancé, un geste de coopération, un retour client positif… Partager ces petits marqueurs positifs redonne de l’élan au collectif, et nourrit l’engagement.

7. Ancrez des mini-rituels relationnels

Une “phrase d’équipe” en fin de réunion, un Gif du jour, une question rituelle… Ce sont ces petits repères qui donnent du rythme, créent du lien, et tissent la culture d’équipe – même à distance.

Si vous souhaitez renforcer vos compétences de management à distance, contactez-nous.

par Laëtitia Rudelle | Avr 23, 2025 | Tous les articles, Performance relationnelle

Vous vous demandez parfois pourquoi vous agissez de telle ou telle manière au travail ? Pourquoi certains de vos collègues semblent toujours sous pression, tandis que d’autres ont du mal à dire non ? La réponse se trouve peut-être dans les drivers, un concept clé de l’analyse transactionnelle.

Développés par Taibi Kahler, les drivers sont des messages implicites, souvent hérités de notre enfance, qui influencent profondément notre manière de penser, d’agir et de performer aujourd’hui. Ces injonctions, répétées au fil du temps, sont devenues de véritables « pilotes automatiques » qui guident nos comportements, parfois de manière bénéfique, parfois en nous limitant.

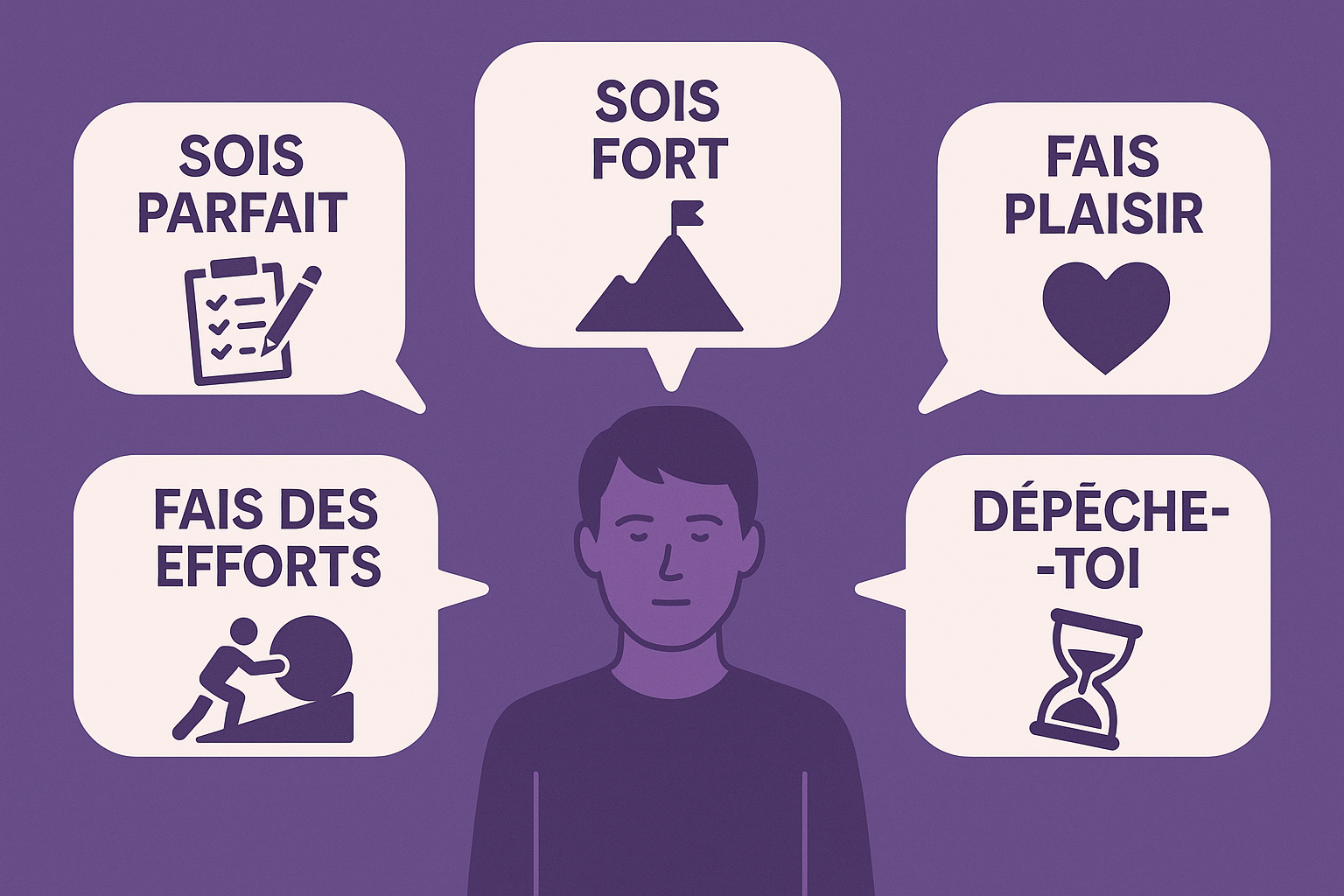

Il existe cinq drivers principaux:

- Sois parfait

- Sois fort

- Fais plaisir

- Dépêche-toi

- Fais des efforts

Dans cette synthèse, nous allons explorer chacun de ces drivers, en mettant en lumière leurs aspects positifs et leurs points de vigilance, afin de mieux comprendre leur impact sur notre performance et nos relations professionnelles.

Le Driver « Sois Parfait »

Le driver « Sois Parfait » est alimenté par des messages entendus durant l’enfance tels que : « Tu peux mieux faire », « Refais tant que ce n’est pas parfait ». La croyance fondamentale associée à ce driver est qu’il faut faire les choses parfaitement, sinon on ne vaut rien.

Points forts : Les personnes sous l’influence du « Sois Parfait » sont consciencieuses, organisées, méthodiques et produisent un travail de grande qualité. Elles sont orientées objectifs et solutions et font preuve de rigueur et de ponctualité.

Points de vigilance : Ce driver peut mener à un perfectionnisme excessif, une difficulté à se satisfaire de ses performances, un souci du détail chronophage et des difficultés à respecter les délais. Les « Sois Parfait » délèguent peu et sont critiques envers les autres et envers eux-mêmes. Ils ont une aversion pour l’improvisation et peuvent délaisser des opportunités par peur de ne pas pouvoir les assumer parfaitement.

Accompagner un « Sois Parfait » : Il est important de les aider à relativiser l’impact de l’imperfection, de dissocier le faire et l’être, de leur expliquer clairement les priorités et de les rassurer sur le droit à l’erreur.

Pour approfondir, consultez notre article dédié : Perfection quand tu nous tiens…

Le Driver « Dépêche-toi »

Le driver « Dépêche-toi » est nourri par des injonctions telles que : « Allez, va plus vite ! », « Tu n’as pas encore fini ? ». La croyance forte de ce driver est que prendre son temps est une perte de temps.

Points forts : Les personnes avec le driver « Dépêche-toi » sont efficaces et capables de travailler vite et dans l’urgence. Elles respectent les délais, ont une pensée rapide, multiplient les activités et sont dynamiques, trouvant des solutions alternatives rapidement.

Points de vigilance : Ce driver peut entraîner de l’impatience, une tendance à couper la parole, de l’agacement face à la lenteur, et un besoin constant d’avancer coûte que coûte. Les « Dépêche-toi » peuvent s’éparpiller, bâcler leur travail en sautant des étapes et générer du stress chez les autres. Paradoxalement, lorsque la pression diminue, ils peuvent procrastiner.

Accompagner un « Dépêche-toi » : Il est conseillé de leur montrer l’importance de la préparation pour gagner du temps à long terme, de complimenter leur efficacité et leur réflexion (et non la rapidité d’exécution), d’être bref dans la communication et de veiller à leur charge de travail.

Pour approfondir, consultez notre article dédié : La valeur du temps

Le Driver « Fais Plaisir »

Le driver « Fais Plaisir » provient de messages comme : « Ne sois pas égoïste », « Penses davantage aux autres avant de penser à toi-même ». La croyance fondamentale est que toute tâche doit procurer du plaisir à l’autre et qu’il faut les rendre heureux quoi qu’il arrive.

Points forts : Les personnes « Fais Plaisir » sont altruistes, attentionnées, conciliantes et cherchent à satisfaire les besoins des autres avant les leurs. Elles sont compréhensives, tolérantes, disponibles, agréables, positives, encourageantes et contribuent à une bonne ambiance d’équipe. Elles sont souvent diplomates et empathiques.

Points de vigilance : Ce driver peut conduire à s’oublier soi-même, à ne pas oser dire « non », à avoir du mal à se positionner, à donner son avis ou à émettre des critiques. Les « Fais Plaisir » ont du mal à poser des limites, peuvent être envahissants et ressentir de l’insatisfaction et de la frustration. Ils peuvent tomber dans la dépendance affective.

Accompagner un « Fais Plaisir » : Il est important de les aider à apprendre à dire « non », à identifier leurs propres besoins, à s’exprimer avec assertivité et à travailler sur leur estime de soi. Il est essentiel de valoriser leur gentillesse.

Pour approfondir, consultez notre article dédié : Noblesse, dévouement et sacrifice

Le Driver « Sois Fort »

Le driver « Sois Fort » est alimenté par des messages tels que : « Un grand garçon ne pleure pas », « Arrête de gémir et montre que tu es fort(e) ». La croyance forte est qu’il ne faut jamais avoir besoin des autres et qu’il faut surmonter toutes les épreuves seul.

Points forts : Les personnes « Sois Fort » sont orientées résultats, maîtrisent leurs émotions, sont calmes, capables de supporter l’angoisse et l’inconfort, ont un sens du devoir et une droiture importants, gèrent bien le stress et sont persévérantes, déterminées et autonomes. Elles sont à l’aise avec la prise de risques.

Points de vigilance : Ce driver peut entraîner une grande exigence envers soi-même et les autres, une difficulté à parler de ses émotions, un manque de délégation et une préférence pour travailler seul. Le risque principal est d’ignorer les besoins des autres et de rester ancré dans la conviction qu’il ne faut pas montrer ses sentiments. L’isolement relationnel et émotionnel est un piège à éviter.

Accompagner un « Sois Fort » : Il est important de les aider à se reconnecter à leurs émotions, de leur montrer que derrière toute faiblesse il y a une force, de les encourager à demander de l’aide et à travailler en équipe.

Pour approfondir, consultez notre article dédié : Sois Fort mon enfant !

Le Driver « Fais des efforts »

Le driver « Fais des efforts » s’installe souvent avec des messages tels que : « Si c’est trop facile, c’est que tu n’as pas assez travaillé », « Il faut souffrir pour réussir ». La croyance qui s’ancre est que la valeur réside dans l’effort, pas dans le résultat.

Points forts : Les personnes avec le driver « Fais des efforts » sont persévérantes, tenaces, apprennent vite, inspirent le respect par leur implication et sont capables d’aller au bout de l’effort, ce qui peut faire la différence dans des contextes complexes.

Points de vigilance : Ce driver peut pousser à en faire trop, parfois au détriment de l’essentiel, ralentir les décisions par des retravaux incessants, empêcher la reconnaissance de la réussite fluide et provoquer des tensions dans l’équipe avec ceux qui vont droit au but. Surtout, il peut mener à l’épuisement. Les managers de ces profils doivent être attentifs à ce qu’ils n’avancent pas en se surchargeant inutilement.

Accompagner un « Fais des efforts » : Il est crucial de les aider à distinguer effort et valeur, en travaillant sur la croyance limitante que « Ce n’est valable que si j’en ai bavé ». Il faut les encourager à se reposer sans culpabiliser, à chercher la simplicité, à structurer leurs missions avec des jalons et à déculpabiliser la réussite facile.

Pour approfondir, consultez notre article dédié : Fais des efforts : quand la performance devient un marathon sans ligne d’arrivée

Comprendre nos drivers et ceux de nos collaborateurs est un premier pas essentiel pour améliorer notre performance et nos relations au travail. Il est important de se rappeler que nous activons souvent plusieurs drivers en même temps, créant des dynamiques parfois complexes. L’objectif n’est pas d’éliminer ces drivers, qui peuvent être de véritables atouts, mais plutôt de les identifier pour pouvoir les utiliser de manière plus consciente et adaptée.

Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de vos drivers et apprendre à les gérer pour gagner en efficacité et en sérénité, Sentez-vous libre de nous nous contacter.

Nous serions ravis de vous accompagner dans cette démarche.

par Laëtitia Rudelle | Avr 21, 2025 | Tous les articles, Performance relationnelle

Tu vois ce collègue toujours en train de bosser, même pendant la pause ? Celui qui a du mal à déléguer, qui peine à célébrer ses réussites, et qui semble penser qu’un bon travail… c’est forcément un travail difficile ? Il est peut-être sous l’influence d’un driver bien connu : « Fais des efforts« .

Et toi ? Si tu ressens que tout doit être compliqué pour être valable, si tu culpabilises quand les choses te semblent trop faciles, cet article est pour toi.

C’est quoi un driver, déjà ?

Petit rappel pour les nouveaux (et pour les têtes en l’air) : un driver, en analyse transactionnelle, c’est un message implicite, souvent hérité de l’enfance, qui influence notre manière d’agir, de penser, de réussir. Il y en a cinq principaux :

Aujourd’hui, on zoome sur ce dernier, qui, sous ses airs de moteur motivant, peut vite devenir un frein puissant.

Il ne s’agit donc pas d’éradiquer les comportements liés mais plutôt de les modifier lorsqu’ils interviennent à un moment non approprié.

Sans compter que nous activons souvent 2 voire 3 drivers en même temps …

Le message contraignant du ‘’Fais des efforts’’

Ce driver s’installe souvent très tôt. L’enfant entend (sans qu’on le dise forcément avec ces mots) :

« Si c’est trop facile, c’est que tu n’as pas assez travaillé. »

« Tu dois mériter ce que tu obtiens. »

« Il faut souffrir pour réussir. »

Résultat ? Une croyance s’ancre doucement : la valeur réside dans l’effort, pas dans le résultat. Tu peux être hyper efficace, mais si ça n’a pas été difficile, tu ressens comme un malaise. Comme si tu avais triché.

C’est un peu comme si tu refusais de prendre l’autoroute pour absolument faire le trajet par les petites routes, même si t’as une Ferrari.

Les points forts du ‘’Fais des efforts’’

Je vais vous raconter l’histoire de Claire, une commerciale terrain dans l’agroalimentaire.

Claire, c’est la machine de guerre de l’équipe. La fille qui ne lâche rien. Tu l’envoies sur un compte compliqué ? Elle y retourne, encore et encore, même après trois refus. Elle est capable de passer des heures à creuser une problématique client que d’autres auraient balayée d’un « c’est mort ». Claire croit dans l’effort, dans la ténacité. Et ça marche : elle transforme des leads tièdes en clients fidèles.

Un jour, le directeur commercial dit en réunion :

« Claire, je ne sais pas comment tu fais, mais tes clients t’adorent. Tu dois avoir un secret. »

Elle sourit et répond :

« Je crois qu’ils sentent que je ne lâche pas. Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour creuser, comprendre, trouver LA solution, quitte à y passer plus de temps que prévu. »

Claire, c’est l’illustration vivante de ce que le driver « Fais des efforts » a de plus beau à offrir :

- Elle persévère là où d’autres abandonnent.

- Elle apprend vite, parce qu’elle cherche vraiment à comprendre, pas juste à performer.

- Elle inspire le respect par son implication sincère.

- Elle donne le sentiment qu’elle mérite chaque deal, et c’est aussi ce qui crée la confiance.

Et parfois, dans certains contextes complexes ou face à des clients méfiants, cette capacité à aller au bout de l’effort fait toute la différence.

Les points de vigilance du ‘’Fais des efforts’’

Mais voilà, Claire a aussi un revers de médaille… qu’on a vu ressortir lors d’un projet en équipe.

Elle devait travailler avec Julien, un collègue plutôt agile, rapide, adepte du « moins mais mieux ». Ensemble, ils devaient construire une présentation pour un appel d’offres. Claire y a passé quatre soirs, jusqu’à 22h. Julien, lui, avait tout calé en une demi-journée.

Quand ils ont présenté à leur N+1, la proposition de Julien, simple et claire, a été préférée à celle de Claire, trop dense, trop détaillée. Son manager lui a glissé :

« C’est super complet, Claire, mais peut-être un peu trop. On va perdre le client. »

Claire a accusé le coup. Elle a réagi avec cette phrase typique :

« J’ai bossé comme une folle… et ce n’est pas ça qu’on valorise. »

Le problème, c’est qu’en valorisant l’effort plus que l’impact, Claire est tombée dans le piège de son driver.

Et c’est là que le « Fais des efforts » peut devenir un handicap silencieux :

- Il pousse à en faire trop, parfois au détriment de l’essentiel.

- Il peut ralentir les décisions : on retravaille, on retravaille encore… et on rate le timing.

- Il empêche la reconnaissance de la réussite quand elle a été fluide : « Ce n’était pas si dur, donc ce n’est pas mérité. »

- Il provoque parfois des tensions dans l’équipe, avec ceux qui vont droit au but : « Tu fais le minimum, toi ? »

- Et surtout… il épuise. Petit à petit. Jusqu’au moment où l’envie de bien faire devient une fatigue profonde.

Accompagner un ‘’Fais un effort’’

La situation n’est pas plus simple pour le manager d’un profil sous l’emprise du « Fais des efforts ». En apparence, ce collaborateur est un rêve éveillé : engagé, impliqué, volontaire… mais attention : il avance souvent en mode “sac à dos rempli de pierres”, persuadé que plus il en bave, plus il progresse.

Et jusqu’au jour où… ça craque.

Trop d’efforts, trop peu de reconnaissance, trop peu de résultats visibles. Il risque alors de plonger dans une spirale de fatigue, de frustration, voire de démotivation profonde.

C’est pourquoi, si vous devez accompagner un ‘’Fais des efforts’’, voici quelques leviers concrets à activer, selon la méthode des petits pas :

- Aidez-le à distinguer effort et valeur

Ce qu’il valorise, ce n’est pas tant le résultat, mais la sueur versée pour y parvenir.

Travaillez avec lui sur cette croyance limitante : « Ce n’est valable que si j’en ai bavé ».

Posez des questions comme :« Et si le plus dur, c’était justement de réussir simplement ? »

Proposez-lui un exercice : sur un projet qu’il a réussi, demandez-lui de lister ce qui a bien fonctionné parce que c’était fluide, et pas parce que c’était difficile. Reprogrammons la perception du succès.

- Apprenez-lui à se reposer sans culpabiliser

Il a du mal à s’arrêter. Même en vacances, il « termine un dernier truc vite fait« .

Montrez-lui que le repos fait partie de la performance. Que l’on ne gagne pas un marathon en courant des sprints.

Instaurez un rituel simple : chaque semaine, il doit noter une action qu’il a menée sans difficulté, et la célébrer. C’est inconfortable au début, mais nécessaire pour ancrer de nouvelles références.

- Entraînez-le à chercher la simplicité

Le ‘’Fais des efforts’’ a un talent caché : transformer une tâche simple en odyssée épique.

Apprenez-lui à aller à l’essentiel. Mettez-le en mode « minimum viable ».

Posez-lui cette question magique :« Et si tu n’avais qu’une heure pour le faire, que choisirais-tu de garder ? »

Proposez-lui une mission en binôme avec un profil plus pragmatique ou orienté « résultat rapide ». Le choc des cultures sera très formateur… s’il est bien accompagné.

- Responsabilisez-le sans le laisser s’enliser

Limitez les missions où il risque de « s’y noyer ». Mieux vaut plusieurs petites étapes bien cadrées qu’un gros projet flou où il va se perdre dans les détails.

Proposez-lui un cadre structuré, avec des jalons réguliers et des consignes de temps : « Tu as deux heures pour cette partie, pas plus. Ce qui n’est pas fini ne sera pas indispensable. »

Il apprendra à faire confiance à l’inachevé utile.

- Déculpabilisez-le sur la réussite « facile »

Il a besoin d’entendre, et de réentendre, que l’intelligence ne se mesure pas à la souffrance, mais à la pertinence et à l’impact.

Lors de vos points réguliers, prenez 5 minutes pour évoquer non seulement ce qu’il a accompli, mais aussi comment il l’a vécu. Aidez-le à nommer ses ressentis, pas uniquement ses tâches.

Si vous vous retrouvez dans ce driver « Fais des efforts », rappelez-vous…

« Ce n’est pas parce que c’est fluide que ce n’est pas mérité. Ce n’est pas parce que c’est simple que ce n’est pas brillant. »

Et comme le dit souvent l’équipe Hominance : Travailler dur, c’est bien. Travailler juste, c’est mieux.

Si vous souhaitez travailler sur vos drivers pour gagner en efficacité et en sérénité, contactez-nous.

par Laëtitia Rudelle | Avr 17, 2025 | Tous les articles, Performance relationnelle

Dans un monde professionnel dominé par la pression des résultats, on parle beaucoup de chiffres, de KPIs, de productivité. Mais on oublie souvent de regarder ce qui rend ces résultats possibles : la qualité des relations humaines. Et si la vraie performance – celle qui dure – commençait par la manière dont nous interagissons au quotidien ?

Les résultats ne dépendent pas uniquement de la stratégie ou des process. Ils dépendent surtout de ce qui se joue entre les personnes. Des échanges du quotidien, des réunions en visio, des tensions non dites, des feedbacks évités, des règles implicites qu’on ne s’est jamais formulées…

Ce climat relationnel, souvent invisible mais toujours structurant, peut nourrir la performance – ou la freiner. Et c’est justement ce levier-là, trop souvent négligé, que je vous propose de remettre au centre. Depuis 20 ans, j’observe sur le terrain que c’est ce qui fait la différence entre une équipe qui fonctionne… et une équipe qui avance vraiment.

???? Bonne nouvelle : ce levier est à portée de main.

Il ne s’agit pas d’ajouter des outils ou des process, mais de poser un autre regard sur ce qui fait tenir (ou non) un collectif. En fin d’article, je vous propose quelques clés simples pour renforcer la qualité des liens dans votre quotidien professionnel.

Et si on regardait au bon endroit ?

Chaque jour, les entreprises mesurent, analysent, reportent. Chiffres d’affaires, taux de transformation, retours sur investissement… Les indicateurs de performance se multiplient. Mais ce que peu mesurent encore, c’est la qualité des interactions humaines. Or, derrière chaque vente réussie, chaque arbitrage fluide, chaque équipe soudée, il y a une série de micro-échanges qui font toute la différence. Une question qui ouvre le dialogue. Un feedback qui fait grandir. Une écoute qui crée du lien.

Et pourtant, cet ingrédient-là reste largement sous-investi. Parce qu’il est invisible. Parce qu’il est perçu comme “naturel”. Parce qu’on pense que « ça va de soi ». Jusqu’à ce que ça bloque.

Résultats durables = relations solides

La performance d’une équipe ne tient pas à sa seule compétence technique. Elle repose sur sa capacité à coopérer, à se comprendre, à se faire confiance. En clair : sur la qualité de ses interactions. Quand les échanges sont clairs, fluides, respectueux, tout va plus vite. Moins de malentendus, moins de tensions, moins de freins. Les décisions sont comprises, appliquées, portées. L’énergie est mise au bon endroit.

Une étude de Google, le fameux « Projet Aristote », a d’ailleurs mis en lumière que le facteur n°1 de performance collective était… la sécurité psychologique. Autrement dit : la capacité à interagir dans un climat où l’on peut s’exprimer sans crainte, poser des questions, faire des erreurs, recevoir du feedback.

Managers, commerciaux : des rôles ultra-relationnels… mal outillés

On forme les managers à la gestion de projet. Les commerciaux à l’argumentaire. Mais combien sont formés à l’art de l’interaction humaine ? Écoute active, clarté, gestion des émotions, feedback constructif : ces compétences sont encore trop souvent considérées comme des « qualités personnelles », et non comme des leviers professionnels.

Résultat : des managers qui peinent à poser un cadre clair sans devenir autoritaires. Des commerciaux qui déroulent un pitch au lieu d’entrer en relation. Des équipes qui s’épuisent dans des non-dits. Et des entreprises qui sous-performent… sans toujours comprendre pourquoi.

Ce qui se joue vraiment dans une interaction

Une interaction professionnelle n’est jamais neutre. Même brève, même informelle, elle transmet bien plus qu’un message. Elle véhicule une intention, une posture, une émotion. Et c’est cela qui façonne la relation. D’ailleurs, les neurosciences nous montrent que le cerveau humain capte en quelques secondes si l’autre est perçu comme une menace… ou comme une ressource.

Un ton sec, un regard fuyant, une formulation ambigüe, et la relation se tend. À l’inverse, un mot juste, une reformulation bienveillante, un silence qui laisse respirer… et la confiance se renforce. Ce sont ces micro-réglages invisibles qui créent – ou non – les conditions de la coopération.

Le coût des interactions négligées

Quand la qualité relationnelle est absente ou instable, les effets sont réels. Ils ne sont pas toujours visibles sur le moment, mais ils grignotent l’efficacité en profondeur :

- Des tensions larvées qui freinent la coopération

- Des malentendus qui nécessitent des corrections permanentes

- Des désengagements qui se traduisent par du turnover ou une perte de motivation

- Des clients qui “n’adhèrent pas”, faute d’un lien de confiance

Et à l’inverse, une qualité d’interaction soutenue devient un levier de performance discret, mais redoutablement efficace.

En vente : comprendre avant de convaincre

Dans une relation commerciale, ce n’est pas l’argumentaire qui convainc. C’est la relation. C’est la capacité du vendeur à écouter sans interrompre, à poser la bonne question, à reformuler un besoin implicite, à créer un climat de confiance sans rapport de force. Un client ne cherche pas une solution miracle. Il cherche un partenaire fiable, clair, humain.

Les commerciaux formés à l’intelligence relationnelle gagnent en taux de transformation, mais surtout en qualité de relation client. Ce qui, à long terme, garantit bien plus qu’une vente ponctuelle : une fidélité, une recommandation, une stabilité.

En management : posture, clarté, écoute

Le rôle du manager n’est pas de contrôler, mais de créer un cadre relationnel propice à la performance. Cela suppose de savoir exprimer ses attentes avec assertivité, de donner du feedback utile, de réguler les tensions sans les nier. Un manager outillé sur le plan relationnel n’est pas plus “sympa”. Il est plus clair. Plus efficace. Plus respecté.

Et là aussi, les neurosciences nous le confirment : un collaborateur qui se sent écouté, reconnu, soutenu, active des circuits neuronaux de motivation durable. Là où un climat relationnel incertain crée stress, repli, perte d’initiative.

Travailler la qualité des interactions, ça change quoi ?

Développer ses compétences relationnelles, ce n’est pas devenir « plus gentil ». C’est devenir plus juste, plus aligné, plus impactant. C’est gagner en leadership naturel, en crédibilité, en sérénité. C’est aussi reprendre du pouvoir sur sa manière d’influencer, d’ajuster, de décider.

Concrètement, cela se traduit par :

- Des réunions plus efficaces

- Des échanges plus constructifs

- Des décisions mieux comprises et mieux appliquées

- Un climat plus engageant

Et ça s’apprend

Contrairement à ce qu’on pense encore trop souvent, ces compétences ne sont pas “innées”. Elles s’apprennent, comme n’importe quelle autre. Avec des outils, des entraînements, des feedbacks. C’est ce que propose Hominance : des accompagnements sur-mesure pour permettre aux professionnels – managers, commerciaux, dirigeants – de gagner en intelligence relationnelle, sans se travestir, sans perdre en exigence.

Parce que l’humain n’est pas un frein à la performance. C’est ce qui la rend possible.

La qualité relationnelle : enfin un indicateur stratégique à part entière ?

Et si la prochaine fois que vous vous demanderez comment améliorer vos résultats, vous commenciez par une autre question : comment interagissons-nous, au quotidien ? Que disent nos réunions, nos feedbacks, nos e-mails de notre façon de travailler ensemble ?

La qualité des interactions humaines n’est pas un supplément d’âme. C’est un socle. Et peut-être, dans un monde complexe et incertain, notre meilleur allié pour performer mieux. Et plus durablement.

Et si on terminait par quelques leviers concrets à activer, dès demain ?

- Clarifiez les attentes dès le départ

Dès le lancement d’une collaboration ou d’un projet, explicitez les objectifs, les rôles et les critères de réussite. Une attente floue est souvent source de tension… et de frustration.

- Donnez des feedbacks réguliers

Le feedback n’est pas un moment exceptionnel, c’est une respiration managériale. Il permet d’ajuster les comportements, de reconnaître les efforts, et de renforcer la confiance.

- Écoutez vraiment

Écouter ne consiste pas à attendre son tour pour parler. C’est chercher à comprendre l’autre. Posez de vraies questions, reformulez avec soin, laissez des silences féconds : la qualité du lien se construit là.

- Valorisez les interactions informelles

Les pauses, les messages spontanés, les sourires non programmés… Autant de petits gestes qui créent du lien, renforcent la cohésion d’équipe et humanisent les relations professionnelles.

- Co-construisez des règles relationnelles

Chaque équipe a besoin de ses propres « règles du jeu » relationnelles : comment on se parle, comment on se comprend, comment on gère les tensions. Des accords explicites évitent bien des malentendus – et posent les bases d’une culture relationnelle solide et apaisée.

D’autres articles sur le sujet peuvent vous intéresser :

Bienveillance et performance, un duo impossible ?

Compétences Humaines et Relationnelles

par Laëtitia Rudelle | Mar 26, 2025 | Tous les articles, Performance relationnelle

« Ne viens pas me voir avec des problèmes, mais avec des solutions. »

Une phrase culte que vous avez déjà sûrement entendue … mais est-ce vraiment la bonne approche ?

Mon expérience me fait dire qu’elle peut faire plus de dégâts qu’une réunion à 18h un vendredi. Au-delà de la pression qu’elle impose, un problème n’appelle pas toujours une solution immédiate. Parfois, il appelle… une pause. Un pas de côté. Une meilleure question afin de ne pas tomber dans le piège des fausses bonnes idées, tout en restant proactif, agile et constructif.

Je propose de vous embarquer dans un petit voyage entre cerveau, posture managériale, relation client et prise de décision afin de traiter intelligemment les problèmes auxquels vous êtes confrontés.

Notre cerveau, ce tricheur en quête de raccourcis

Commençons par un scoop : notre cerveau n’est pas toujours notre meilleur allié pour résoudre un problème. Pourquoi ? Car il est câblé pour aller vite … pas pour aller juste. Pour ce faire, il utilise des raccourcis mentaux (les fameux biais cognitifs) qui peuvent nous faire foncer… dans la mauvaise direction.

Prenons un exemple simple : imaginez que vous êtes commercial·e et qu’un client vous dit que votre solution est « trop chère ». Votre cerveau, en mode survie, peut déclencher le biais de confirmation : vous vous souvenez de tous les cas où on vous a dit ça… et vous zappez les clients qui ont trouvé votre offre ultra compétitive. En effet, ce fameux biais nous fait inconsciemment rechercher ce qui valide notre 1ère intuition pour se dire »j’étais sûr qu’il me dirait ça ».

Ou encore le biais d’ancrage : si votre collègue vous a dit ce matin qu’un devis à 10 000 € était trop haut, vous allez peut-être inconsciemment saboter le vôtre… alors qu’il est adapté à la valeur que vous apportez. Celui-ci nous amène à se fonder sur une info arbitraire pour évaluer une situation.

Résoudre un problème mal défini, c’est comme réparer une fuite d’eau… sans savoir d’où vient l’eau.

Alors, quand un problème survient, demandez-vous :

« Est-ce que je suis en train de chercher une solution… ou de valider ce que je pense déjà ? »

C’est subtil, mais ça change tout.

Le vrai problème, c’est (souvent) qu’on ne traite pas le bon problème

Prenons un cas courant : Un manager constate une baisse d’énergie dans son équipe. Il en déduit que les collaborateurs sont démotivés, et organise un séminaire de team-building.

Quelques semaines plus tard… rien n’a changé.

Pourquoi ?

Parce que le vrai problème n’était pas la motivation. C’était le flou dans les priorités, la surcharge mentale ou un sentiment d’inutilité.

« Aucune solution ne peut fonctionner… si on ne soigne pas le bon mal. »

« Viens avec des solutions » : un bon réflexe… mal utilisé ?

L’intention derrière la fameuse injonction « Viens avec des solutions » est bonne. Elle permet de

- Encourager l’autonomie

- Responsabiliser

- Gagner du temps

Mais mal utilisée, elle peut créer :

- De la précipitation (“je dois trouver une solution vite, peu importe laquelle”)

- Du bricolage (“je n’ai pas tous les éléments mais je propose quand même”)

- Du silence (“je ne viens pas en parler, parce que je n’ai pas encore la solution”)

Et là, on transforme un petit souci en crise nucléaire.

Or, un bon manager ne demande pas des solutions toutes faites. Il encourage une réflexion structurée sur les options possibles, les impacts, et accompagne dans le choix final. Il ne délègue pas la responsabilité du jugement. Il la partage.

Quant à vous, chers commerciaux, face à un client qui vous expose un problème, lui dire »et vous, vous voyez quoi comme solution ? » n’est pas de la co-construction. C’est tout simplement de la fuite de responsabilité.

Le rôle du commercial, c’est de creuser, comprendre, explorer les causes profondes avant de proposer quoi que ce soit. Un bon diagnostic avant l’ordonnance.

Comment trouver des BONNES solutions (et pas juste des réponses rapides)

Un livre qui m’a souvent aidé pour trouver les bonnes décisions : “Comment faire les bons choix” de Chip & Dan Heath. Je vous propose donc de m’en inspirer pour vous partager quelques techniques pour sortir des réflexes automatiques et prendre des décisions plus claires, plus justes et plus efficaces.

Élargir le champ (éviter le « narrow framing »)

“Dois-je faire A ou B ?”

Et si… ce n’était pas que ces deux options ?

Posez-vous la question :

- “Y a-t-il une 3ème voie ?”

- “Que ferait quelqu’un d’extérieur dans cette situation ?”

- “Et si on pouvait faire un test au lieu de choisir maintenant ?”

C’est valable en réunion, en coaching, en vente ou en management.

Chercher des preuves inverses

“Je pense que c’est un problème de communication”

Très bien. Et maintenant, cherchez activement des cas… où la communication fonctionne.

Qu’est-ce qui est différent ? Qu’est-ce que ça dit du vrai problème ?

C’est ce que les auteurs appellent “consider the opposite” : apprendre à contredire son intuition pour voir plus clair.

Le double cadrage

Avant de chercher des idées, posez-vous deux questions :

- Quel est le vrai problème ? (Pas juste le symptôme)

- Qu’est-ce qui a vraiment besoin de changer pour que ça ne se reproduise pas ?

Exemple : un client se plaint de délais. Est-ce un problème de logistique ? De gestion d’attentes ? De manque de communication en amont ?

Le problème n’est jamais juste le problème.

Le brainstorming inversé

Et si au lieu de chercher des solutions, vous listiez toutes les façons d’aggraver le problème ?

Ça paraît bizarre, mais ça éclaire souvent sur les comportements ou choix à éviter… et oriente ensuite les bonnes pratiques à adopter.

C’est d’ailleurs un exercice que nous utilisons souvent lors de nos formations.

La grille de choix

Devant plusieurs options, prenez un tableau. Notez :

- Les critères importants (efficacité, coût, faisabilité, temps, etc.)

- Donnez une note à chaque solution.

Ce n’est pas infaillible, mais ça structure et évite les décisions à l’instinct ou au feeling du moment.

Un mini-processus pour résoudre intelligemment vos problèmes

- Formuler le problème autrement

Et si on se trompait de cible ? De niveau d’analyse ?

- Élargir les options

Existe-t-il des choix hors du cadre immédiat ?

- Explorer les conséquences

Dans 10 mois, quelle option aura le plus d’impact ?

- Prototyper une solution simple

Comment tester à petite échelle avant d’investir à grande échelle ?

La bonne posture : curieuse, humble, structurée

Sans revenir sur les principes d’une bonne communication que vous pourrez retrouver dans mon article dédié, gardez en tête que, que vous soyez manager, commercial·e ou leader d’équipe, la clé est là : un problème n’est pas un test de performance. C’est une opportunité de réflexion.

Ce qui compte, ce n’est pas d’avoir immédiatement une solution brillante,mais de savoir poser les bonnes questions, structurer la pensée, et décider avec discernement.

Conclusion : penser solution, oui… mais pas à l’aveugle

Gardez en tête que

- Un problème mal défini entraîne de mauvaises solutions.

- Notre cerveau adore aller vite, mais il faut lui apprendre à ralentir.

- “Viens avec des solutions” n’est pas un mot d’ordre, c’est une invitation à réfléchir ensemble.

- Savoir décider, c’est savoir explorer, remettre en question, tester et apprendre.

Alors la prochaine fois que vous êtes face à un problème, respirez un bon coup, oubliez les réflexes automatiques, et demandez-vous :

« Qu’est-ce que je n’ai pas encore vu ici ? »

Parce que c’est souvent là que naissent les meilleures idées.

Et sachez que, chez Hominance, on aide les pros à muscler leur posture décisionnelle, à clarifier les vrais enjeux, et à transformer les problèmes en leviers de performance.

Alors, contactez-nous !

Et, en attendant, voici d’autres articles qui pourraient vous intéresser :

À chaque tension relationnelle, une solution

Communication relationnelle : la clé du succès en entreprise

Sachez (bien) questionner