Définir le processus de vente d’une entreprise est une étape incontournable. Il n’est pas aisé de tracer le chemin le plus court, le plus pertinent et efficace pour faire d’un prospect un client rentable et/ou fidèle. Toutefois, quelques étapes sont indispensables pour mener un processus de vente efficace.

Du junior au senior : la collaboration des générations

Comment faire collaborer les générations actuelles, issues de contextes sociétaux et éducatifs quelquefois très éloignés ? On vous dit tout.

Négociation ne serait-il pas temps de changer de fournisseur ?

Comment, lors d’un entretien de vente, pouvez-vous convaincre vos prospects d’envisager de changer de fournisseur, et d’entamer une négociation ? C’est plus simple que vous ne le pensez, surtout dans notre monde actuel, en perpétuelle mutation, et riche de sociétés diverses aux idées innovantes.

Réussir son évolution : de vendeur à manager commercial

Lorsqu’un commercial a plus de facilités à atteindre ses objectifs et maitrise d’excellentes techniques de vente, il devient un potentiel manager commercial idéal. Si seulement manager une équipe était aussi simple… Vendre et manager sont deux fonctions bien différentes et peu d’élus sont naturellement compétents dans ces deux domaines. Manager s’apprend et s’il est accompagné, le manager pourrait même faire des étincelles !

Le super vendeur est mort … Vive le vendeur New Generation !

Les négociations peuvent parfois s’avérer compliquées. Fiat Chrysler Automobiles et Renault ne diront pas le contraire puisqu’ils sont aujourd’hui au cœur des débats. Les médias parlent en effet de la fusion des deux entreprises depuis le mois de mai mais celle-ci ne se fera visiblement pas puisque le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a déclaré que le dossier était à l’arrêt pour le moment. Mais comment réussir une négociation, même à plus petite échelle ? Comment devenir le roi des vendeurs ?

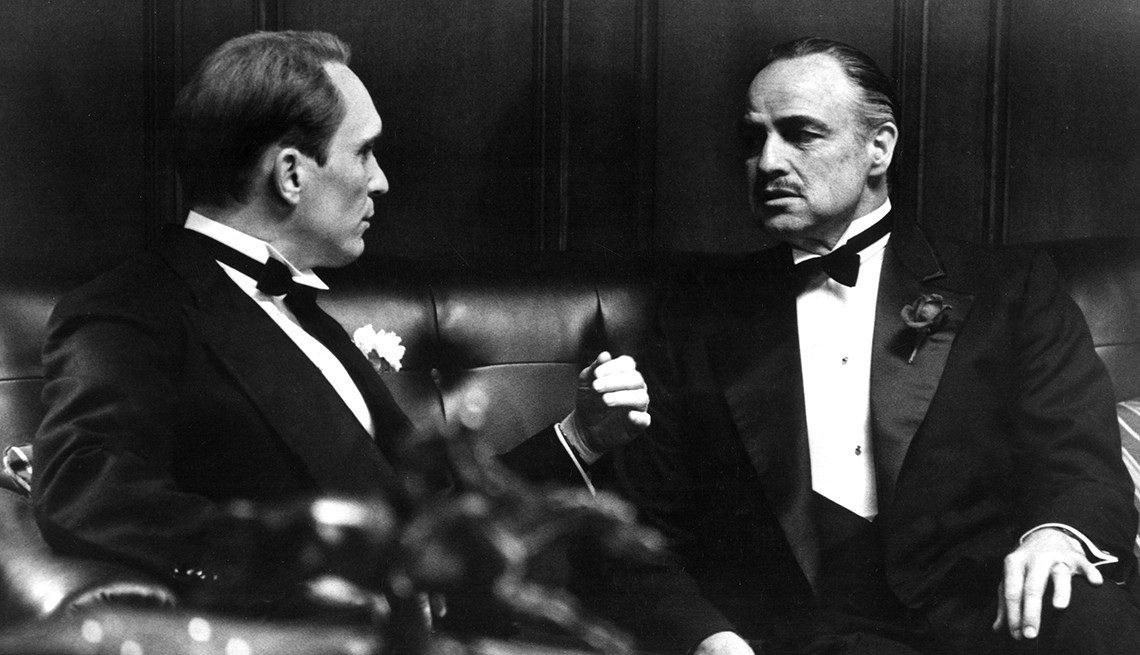

50 nuances de négociation

Souvent perçue comme un rapport de forces, la négociation peut parfois vous propulser dans un état défensif voire agressif. Apprenez à envisager vos négociation différemment et à les envisager sous l’angle d’un échange de bons procédés.

Le blues des vendeurs sédentaires

Manque de visibilité, manque de reconnaissance, mal positionnés : les vendeurs sédentaires ont le blues. Pourtant, leur rôle est devenu essentiel dans les nouvelles organisations commerciales. Et si l’on repensait un peu cette fonction indispensable ?

Je sens que je vais conclure

La conclusion est l’instant fatidique et tant redouté par de nombreux commerciaux. De conseillers, ils deviennent demandeurs et craignent de s’entendre dire non. Il ne faut toutefois pas oublier que ce moment est également décisif pour le client, qui prend une...

Le cercle d’or de la prospection

Créez de la valeur dès la prise de contact avec votre prospect client grâce à la méthode du cercle d’or de Simon Sinek : pourquoi, comment et quoi.

Le Digital, un outil au service de la performance commerciale

Aujourd’hui, il est indéniable que nous soyons véritablement entrés dans l’ère du digital. Le Web Summit, qui eut lieu à Lisbonne début novembre, l’illustre bien. En effet, cette conférence rassemblait des milliers de passionnés de la technologie ainsi que des patrons de start-up pour présenter leurs nouvelles inventions. La société Manutan, n’échappe pas à cette nouvelle tendance, et se lance, elle aussi dans le digital, pour apporter de nouvelles solutions à l’entreprise. L’une de leur récente innovation : le chatbot, avec IBM pour simplifier le parcours d’achat en ligne.